في الساعة الخامسة صباحًا في نهايات التسعينات، وفي اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك، استيقظت على رائحة كعك من صنع أمي، الذي -من وجهة نظري- تعتبر رائحته قادرة على شفاء جروحنا العاطفية والنفسية، سيمفونية عزف سعيدة تمتزج فيها كافة الحواس، فما بالك لو تذوقته لحظة رفعه من على النار مباشرة؟

بعد تناولك للكعك الممزوج بطعم الفانيليا والسكر ومعه رشة جريئة من الأمان والحب، ستبدأ في مراسم عيد الأضحى؛ حيث مشوار صلاة العيد والتي -من وجهة نظر الكثير من الشعوب العربية- يبدأ وينتهي عندها العيد، فإذا أداها الفرد، فقد أدى العيد كله، وإذا ضاعت عليه، ضاعت حلاوة وبهجة العيد..

بعد الصلاة تبدأ مراسم أخرى، وتلك المراسم كانت تعنيني وتعني للكثير من أبناء جيلي في ذلك الوقت.. وهي خروجات العيد ولإن هذا الجانب من العيد سطر جزء ليس بقليل من ذكريات نحيا بها حاليًا.. أردنا أن نسترجع محطات بتفاصيلها لنشعر بها من جديد، في محاولة لتحفيز أجزاء من المخ لإفراز هرمون السعادة.

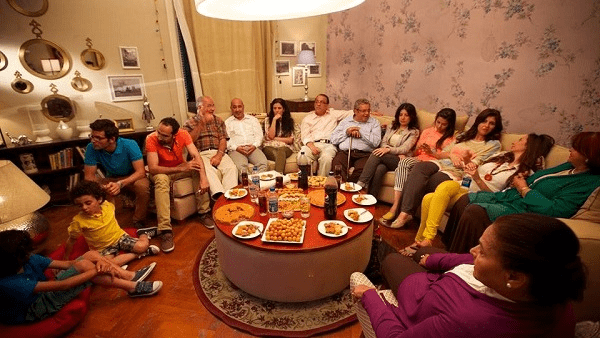

الزيارات العائلية .. مسكن للقلوب

كانت جزء لا يتجزأ من خروجات العيد، وبالرغم إن بعضًا منا يراها زيارة تجلب الأمراض والسكر والضغط ولابد الهروب منها باختراع الخطط والحيل، إلا إن الدراسات اثبتت إن التجمعات العائلية تعتبر مضاد للاكتئاب، ففي طفولتنا كنا نشعر إنها تعالجنا من شيء ما، شيء ما مفقود بداخلنا، صورة ناقصة لا تكتمل إلا بزيارة الجدة والجد والخال والعم والخال ينتابك بعدها إحساس بإنجاز ما حققته، إنجاز غير ملموس ولكن ينعكس على حالتك النفسية.

بالطبع هذا الشعور يختلف من شخص لآخر حسب الظروف التي تربى فيها ومدى قوة صلتهم ببعضهم البعض، ولكن تظل الزيارات العائلية في العيد جزء من بهجة العيد وفاصل زمني ورابطة قوية تدوم للعمر..

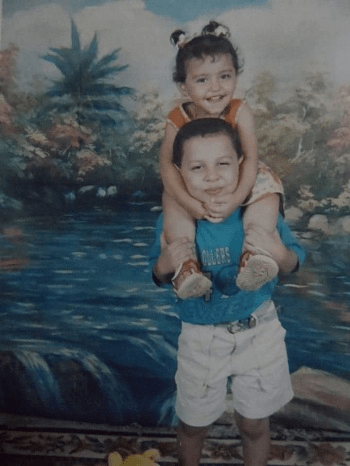

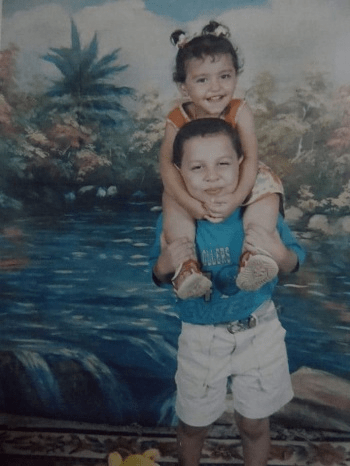

صورة الستوديو .. فوتوسيشن العيد

فوتوسيشن العيد قبل اختراع الكاميرات والهواتف الذكية، مشوار الستوديو لعم سيد كان لا يختلف كثيرًا عن سيد المصوراتي في فيلم (اضحك الصور تطلع حلوة) بكلماته المعهودة “مافيش حاجة تسعد الناس قد إنها تلاقي صورتهم حلوة”.

كانت تلك الخروجة لها استعدادها الخاص، كنت أرتدي لبس العيد، والذي فضلته على لعبتي وتركت له مكان ليشاركني مساحة في السرير أثناء النوم، وبعدها تبدأ أمي في تمشيط شعري وعمل تسريحتي المفضلة بالفيونكات الجديدة، مع الشرابات الدانتيل، ومن بعدها يأخذنا الوالد في يديه لعم سيد ويبدأ في أخذ رأيي في مقترحات لخلفية الصورة، باعتباري شخصية مهمة رغم إن عمري كان لا يتعدى الـ10 أعوام.. مازلت أتذكر محاولات الوالد لإضحاكي أمام الكاميرا “بصي للكاميرا هناك أهو”.

جنانين جناين … الراعي الرسمي لـ”الفُسح”

لم تكن المحلات والمولات التجارية بدأت في التوسع، كانت خروجاتنا بسيطة ومقتصرة على أماكن محدودة لمعظم الطبقات؛ إما الذهاب لحديقة الحيوان، أو ملاهي السندباد، ناهيك عن حدائق الأورمان والأندلس والمريلاند والحديقة الدولية، التي كانت بمثابة فتحًا عظيمًا في عالم “الفُسح”.

وكانت وجبة الغذاء وقتها محدودة أيضًا؛ إما أكلات والدتي المعتادة في الأعياد، أو مطاعم الوجبات السريعة المحدودة، وخاصةً التي كانت تعطي هدايا مجانية للأطفال في حالة طلب وجبة إضافية، بجانب كماليات النزهة من ترمس وشاي وصندوق الرنجة إذا كنت في عيد الفطر، وكورة للعب “الكلب الحيران” لإننا لم نكن في مهارات لاعبين المنتخب للعب كرة القدم، وبالطبع لا ننسى لعبة المنديل.

وفي كل ركن في الحديقة كنت تجد بائع البلالين ومسدسات الخرز وغزل البنات ولبان الحظ والبمب والصواريخ، وتجد كل العملات المتبادلة من الخمسات والعشرات الجديدة، كان ممنوع إعطاء الطفل عشرة جنيهات قديمة، فكانت بمثابة إهانة له ولطفولته في أيام العيد.

بجانب تلك الفسح، تجد ركوب العجل وتأجير عربيات الأحصنة وأحيانًا كنا نرى عائلات تفضل التنزه في فلوكة في النيل مع شراء بعض سندوتشات الكفتة وبعض التسالي، كاللب والسوداني، وكانت لفئة ليست بقليلة طقوس لزيارة المقابر وتوزيع الرحمة والنور والكعكات الصغيرة؛ منها بعجوة ومنها بالشمر، على المحتاجين.

كنت تجد كل شيء مصنوع بمجهود وبشكل حقيقي حتى في المعايدات الشفوية، للحظات وأنا أكتب هذا المقال صرت أتسائل “أين هذا كله”؟ “أين تصويرة العيد؟” ” إننا نتحدث عن بقايا.. ليست إلا بقايا من كل شيء، نتذكرها أو نحاول التمسك بها أو ببقايا ملامح تلك الفترة..